Coronakrisen-Tagebuch

Die Ohnmacht der Gewohnheit

Die Berliner U-Bahn ist das, was andernorts der Friseur oder die Kneipe ist: eine Small-Talk-Area, ein Knotenpunkt der Nachrichten und neuen Ideen. Neulich schlug jemand neben mir die Zeitung auf. Ein anderer Fahrgast las aufmerksam mit und seufzte: „Nur schlimme Nachrichten! Wann endet diese Pandemie bloß?“

Von Martin A. Völker, Berlin

Foto: Manfred Legasto Franscico / Pexels

Die Berliner U-Bahn ist das, was andernorts der Friseur oder die Kneipe ist: eine Small-Talk-Area, ein Knotenpunkt der Nachrichten und neuen Ideen. Neulich schlug jemand neben mir die Zeitung auf. Ein anderer Fahrgast las aufmerksam mit und seufzte: „Nur schlimme Nachrichten! Wann endet diese Pandemie bloß?“ Der Zeitungsinhaber blickte kurz auf und sagte durch die Maske: „Na, man gewöhnt sich ja an alles!“ Ich zuckte zusammen und dachte den ganzen Tag darüber nach, was es heißt, sich an etwas zu gewöhnen.

Glück der Gewöhnung

Dass sich Menschen schließlich an alles gewöhnen, ist meistens als Beruhigung gemeint. Das Schlimme erscheint durch seine Dauerpräsenz weniger schlimm. Den meiner Wohnung gegenüberliegenden Friedhof sehe ich gar nicht mehr. Den Straßenlärm vor dem Haus blende ich irgendwann aus. Vor dem Mauerfall nahmen viele Berliner*innen den steinernen Grenzwall, der die Stadt monströs zerschnitt, nur noch unterschwellig war. „Wie ist es, in einer geteilten Stadt zu leben? Fühlt man sich da nicht eingeschlossen?“ Diese westdeutsche Frage kam den Berliner*innen selten in den Sinn. Eingeschlossen fühlte sich kaum einer, man lebte in jenen Grenzen, die schon vorher gezogen worden waren. Die Mauer fühlte sich im Westen nicht als Begrenzung an. An der Mauer war die Stadt eben zu Ende. So what? Die Gewöhnung führte sogar dazu, die Mauer als skurriles Stadtmöbel anzusehen, als lieb gewonnenen politischen Hausrat des Kalten Krieges, den Hinz und Kunz im Sinne eines postmodernen Upcyclings ungestraft mit Graffiti verschönern durften. Gewöhnung lässt also nicht allein das Schreckliche vergessen, sondern wir lernen mit der Zeit, die weniger schlimmen Seiten daran zu entdecken. Gewöhnung und Schönung und Verklärung gehen Hand in Hand. Bis zu dem Punkt, an dem, wenn der Schmerz endlich nachlässt, wir ihn nicht ganz ziehen lassen wollen und ihm zumindest mit einem Auge sehnsuchtsvoll nachblicken.

Elend der Gewöhnung

Das ist die Kehrseite der Gewöhnung: Unsere Wahrnehmung wird deformiert und unser Verhalten dauerhaft verändert. Gewohnheit ist Verlust. Die Gewohnheit lässt uns abstumpfen. Bis hin zur Fühllosigkeit. Denen, die sich an alles gewöhnen, ist schließlich alles egal. Das ist jedoch nicht das, was ich mir unter einer egalitären Gesellschaft vorstelle. Zur gesellschaftlichen Aufgabe, allen die Teilhabe an allem zu ermöglichen, gehört, dass ich an den Problemen anderer teilhaben muss. Ich will mich gar nicht an alles gewöhnen, damit ich nicht lerne, den Nebenmenschen in Not zu übersehen. Die gewohnheitsmäßige Leichtigkeit meines Seins darf keinesfalls mit der bitteren Schwere bei anderen, die keinem auffällt, erkauft sein. Eine Gesellschaft im Prozess und Zustand der Gewöhnung hebt sich selbst auf.

Die Gewohnheit stören

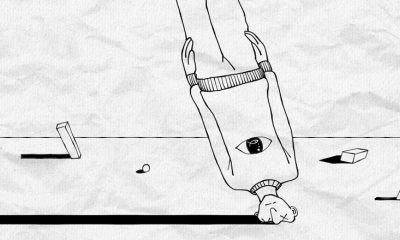

Kultur und Kunst, die unter den jetzigen Corona-Maßnahmen besonders leiden, kommt die Aufgabe zu, gewohnte Perspektiven zu verändern, sie umzukehren, die gemütliche Gewohnheit des Publikums wirksam zu hintertreiben. Gewöhnung heißt, sich in einer trüben Filterblase aufzuhalten, blind zu sein für das, was zu sehen ist. Gewöhnung meint, sich von allen Veränderungen und Fortschritten auszunehmen. Gewöhnung ist die dauerhafte Auszeit der Zyniker*innen. Die Gewohnheit ist die natürliche Feindin des kritischen Denkens. Mit und durch Gewöhnung ist weder die Pandemie noch der Klimawandel zu bewältigen. Der Macht der Gewohnheit entspricht die Ohnmacht von uns allen.

Nein, ich will mich nicht an alles gewöhnen. Das Gewohnte soll täglich anders werden. An Tipps und Tricks, der eigenen Gewöhnung ein Schnippchen zu schlagen, mangelt es nicht. Wir müssen sie nur anwenden. Gewöhnen wir uns höchstens daran, nichts zur Gewohnheit werden zu lassen. Weil wir uns ansonsten nicht länger bemühen und kümmern, sondern nur noch passiv geschehen lassen. Liebend gern steige ich jeden Tag zweimal in denselben Fluss, anstatt bloß am Ufer zu stehen. Das Ufer kann retten, aber es hemmt auch. Rettung sollte mehr Tat und weniger Ufer sein.

Bevor Sie wieder gehen

Wenn Sie diesen Beitrag lesenswert fanden, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung unserer Arbeit. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten:

#1 Senden Sie uns einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal.

#2 Buchen Sie eines der Abonnements bei unserem Partner Steady.

Schon mit einem kleinen regelmäßigen Betrag werden Sie ein Teil unseres Teams. Wir sagen herzlich Dankeschön für Ihr Interesse!