Coronakrisen-Tagebuch

Gesellschaft als körperloses Spiel?

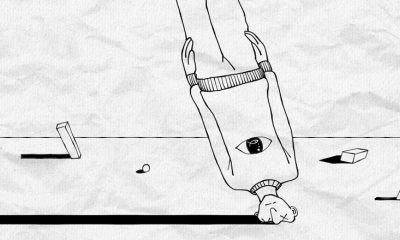

Menschen in Quarantäne sind Schatten ihrer selbst.

Von Martin A. Völker

Bild: Pixabay

Seit einer gefühlten Ewigkeit leben wir in einer Gesellschaft, die zunehmend auf körperliche Betätigung und sensitive Interaktion verzichtet. Die hochgelobte Digitalisierung machts möglich. Warum zum Briefkasten oder zur Post gehen, wenn man eine E-Mail schreiben kann? Warum sich für einen Film ins Kino setzen, wenn wir die Abende mit unserer Flatrate verbringen können? Warum im Park herumschlendern und dort auf die Begegnung mit der großen Liebe hoffen, wenn das Tindern so viel einfacher ist? Warum durch den Wald hecheln, wenn das tägliche E-Sport-Programm wartet und lockt? Das Lob des Virtuellen ist das Mantra unserer Zeit. War das Mantra.

Jetzt ist nämlich plötzlich alles ganz anders. Wir leben in Corona-Zeiten, und die bringen es mit sich, dass wir uns selbst in Quarantäne befinden und andere stets daran erinnern: „Stay the fuck home!“ Dann sitzen wir ebendort, und alles, was uns bisher so schön barrierefrei, so cool und herrlich unverbindlich vorkam, entfaltet einen immensen Leidensdruck. Warum mit verschlafenen Leuten im Homeoffice skypen und tief in deren Unaufgeräumtheit blicken, wenn man sich stattdessen in die Frühlingssonne setzen, am Kanal ein Bier zusammen trinken oder im Park verbotenerweise grillen könnte? Unser Leiden speist sich also daraus, etwas nicht zu dürfen, was schon vorher nur eine Option darstellte, die zu realisieren jedoch immer möglich blieb. Wir leiden darunter, die Alten im Heim nicht mehr besuchen zu dürfen, was wir vermutlich ohnehin nicht getan hätten, aber nun erahnen wir die Wichtigkeit und das Beglückungsmoment.

Uns kommt zu Bewusstsein, dass der Mensch kein virtuelles Wesen ist, er einen Körper besitzt, dessen Reize vollsinnlich erlebt werden wollen. Nachhaltige Glücksgefühle sind ohne körperliche Nähe, die Nähe zur eigenen Körperlichkeit eingeschlossen, nicht zu haben. Menschen in Quarantäne sind Schatten ihrer selbst.

Das erinnert mich an das Kunstmärchen „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ (1814) des Romantikers Adelbert von Chamisso. Dort verkauft ein Mann seinen Schatten, was sich zu großem Unglück auswächst. Die Moderne steht hier im Hintergrund: Die Arbeitsteilung zerstückt den Menschen, der nie wieder er selbst sein darf. Chamissos Erzählung lässt sich auf unsere Verhältnisse übertragen. Dass Schlemihl und E-Mail ähnlich klingen, kommt wohl nicht von ungefähr. Die heutige Lage ist dennoch eine andere: Wir sind die Schatten, lebten schon vor der Quarantäne als virtuelle Schatten, die alles Körperliche, ihr Menschsein und die Menschlichkeit hinter sich gelassen haben. Wir beklagen im Moment das, was uns längst verloren ging, ja, was wir verkauft haben: jenen Menschen, der an unserem persönlichen Schatten hing. Das alles geht mir durch den Sinn, während ich auf eine Zeit der neuen Empfindsamkeit hoffe, in der wir mehr auf die Regungen und Bedürfnisse unserer Körper achten sowie auf die Nöte des Körpers, der uns alle umschließt: auf die beklemmende Not des grünen Planeten.